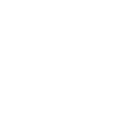

宋正海,1938年生于浙江海宁,1964年毕业于北京大学地质地理系。中国科学院自然科学史研究所研究员,1998年退休前曾任该所生物学史和地学史研究室主任,兼研究所科技史综合研究中心(组)主任,中国科技史学会地学史专业委员会主任。获中国科学院自然科学奖二等奖等十多个奖励。

宋正海先生是一位兴趣广泛且著作等身的知名科技史学家,在地学史、海洋史和黄河学等多个交叉学科领域享有广泛的认可度。我们曾介绍了先生的求学生涯和偶入科学史所、开启中国古代科学史研究之路的经历。在本期推送的文章中,张志会副研究员的访谈将向我们展示宋正海先生开拓的两个科学史新方向——海洋学史和“黄河学”。

访谈人|张志会

收稿日期|2017-05-10

张志会(以下简称“张”):“文化大革命”结束后,您最初的主要研究方向是什么?这些研究方向是您自选的,还是根据研究所布置的任务而形成的?

宋正海(以下简称“宋”):我进入自然科学史所正赶上连年政治运动,全所科研长期停顿。

“文化大革命”结束后,中国科学院哲学社会科学部升格为中国社会科学院,自然科学史所归属中国科学院。1963—1964年分配来我所的大学生们已经有十多年没有搞学术研究了。此时,我才开始搞研究,更觉出时间之宝贵,想把逝去的时间补回来。经过努力,我们这批同志也取得不少成果,为研究所今日的辉煌做出过历史性贡献。

我来自然科学史所后主要在地学史室工作,研究地学史、科学史。1975年研究所开始恢复业务,我所又提出“文化大革命”前的编写大书(《中国古代科技史》丛书)计划。我们地学史室则承担大书中的《中国古代地理学史》书。写书的分工基本是根据兴趣的,一些无人承担的章则请外单位同志。我本人受海宁观潮文化的熏陶,对海洋有较深感情,自然要求承担了海洋学史章,自此我的海洋学史研究一发而不可收。

于是,结合研究所的主业,我将海洋史和海洋文化研究作为自己的主要研究方向。现在想来,幼年经历对我后来的学术发展应当有所影响。我出生在观潮胜地——海宁,名字中就有“海”字,海宁又是钱塘江观潮胜地,潮汐文化熏陶了我,因此令我在从事科技史研究时对海洋文化和海洋学史情有独钟。

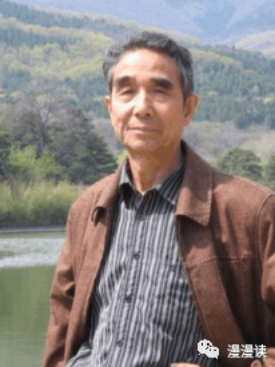

研究中,我首先注意到了中国古代非正统的海洋开放型地球观。1987年9月23—29日,我和叶龙飞参加了在德国汉堡举行的第4届国际海洋学史大会,提交了我与陈瑞平、郭永芳、叶龙飞合作的《中国古代传统海洋学的形成和发展》。这是中国学者第一次参加这一学科的国际会议,我们的研究在会上受到重视。在会议大厅,我们还举办了小型“中国古代海洋学成就”图片展,吸引了与会者的目光。1989年,我和陈瑞平、郭永芳一起出版了《中国古代海洋学史》。

后来,我又扩展到海洋文化,在一定程度上推动了国内海洋文化的研究。我曾与陈瑞平同志一起到青岛、海宁、宁波、舟山、福州、莆田、厦门等地进行海洋文化调查。我的《东方蓝色文化——中国海洋文化传统》(1995)一书,系统驳斥了黑格尔有关中国古代没有海洋文化的谬论,引发了中国传统海洋文化研究和建设的高潮。关于这本书的影响,赵君尧曾评论:

“自宋正海《东方蓝色文化》出版以来,引起大陆学术界对海洋文化的关注与研究,20世纪90年代初,我国有了比较系统的海洋文化研究”。

1997年,青岛海洋大学成立了内地第一个海洋文化研究所,并创办年刊《中国海洋文化研究》。此后,浙江海洋大学、湛江海洋大学、宁波海洋大学、广东海洋大学、厦门大学等高校也相继成立了海洋文化研究机构。2005年,我有幸被聘为广东海洋大学客座教授。山东、广东、浙江、福建、江苏、辽宁、台湾等地均召开了一些不同规模的海洋文化研讨会,出版了一些海洋文化方面的刊物、文集等。随着可持续理念的提出,我还研究了传统海洋文化与当代中国沿海地区的持续发展的关系。

时至2015年,我出版了《以海为田》一书,全面梳理中华传统海洋文化,系统论述其农业性本质。由孙关龙、我和刘长林主编的《中国古代传统海洋文明丛书》(7本)2016年完稿已交付海天出版社,其中我撰写的《有机论海洋观——中国传统海洋哲学》,于2017年6月出版。

我还研究了古代潮汐文化,出版了《潮起潮落两千年——灿烂的中国古代潮汐文化》一书C。2011年,我组织20位专家联名向浙江、杭州、海宁地方政府写信,提出建立钱塘江潮汐文化长廊的建议。2016年9月,在杭州召开了“钱塘江海塘保护与申遗”会议,我受邀在会上代表20位专家介绍有关钱塘江潮汐文化长廊的建议,得到关注和讨论。

张:“黄河学”也是由您最早创立的,现在已经成为一门“显学”了。

宋:“黄河学”是我们在20世纪80年代创建的,这是一门有关黄河及其流域的自然、人文、历史及其未来发展的区域综合科学。1988年11月5—9日,在福州召开了“第四届全国地学史会议”。会议期间,我组织了“黄河学专题讨论会”。同年,我在山西大学作了以《黄河学——一门研究黄河区域问题的综合科学》为题的报告。

1989年,我和陈瑞平等8人发表了《黄河学纲要》,以及《黄河区域问题综合研究的发生发展——试论黄河学在中国崛起的历史必然性》(收于《天地生综合研究进展》,中国科学技术出版社)。同年,我们8人还发表了《黄河区域的综合研究》(《科学学研究》4期)。1989年10月22—26日,我们在宝鸡组织召开了“全国黄河流域重大灾害及其综合研究暨第二届全国地球表层学会议”。会上,我们举办了系列活动,全面推出了“黄河学”;我作了以《黄河学》为题的报告;《科学报》陕西站采访了我;“黄河学”也被写入大会“纪要”;宝鸡电台宣布“黄河学”在宝鸡诞生;《人民黄河》专门就“黄河学”组稿。会后不久,我发表了《黄河学》一文。

1989年,瞿宁淑、李革平和我等人联合主编并出版了《黄河黄河——黄河流域重大灾害及其综合研究》。1994年,我和艾素珍与张九辰共同发表了《黄河学与黄河问题的根本解决》。

到了21世纪,“黄河学”这门学科日益受到重视。河南大学逐渐成为“黄河学”研究的重镇,建立了以打造“黄河学”与“黄河学派”为宗旨的“黄河文明传承与现代文明建设协同创新中心”。迄今为止,“黄河学”高层论坛已举办8届,最近的一次会于2016年11月5日上午在河南大学召开。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:tdsr]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

tdsrwz@163.com