日前,《科学外史》入选首份“解放书单”,《科学外史Ⅱ》近日也将面世。

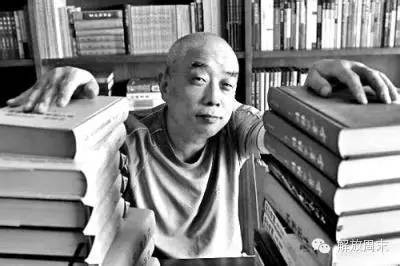

两本书的作者、上海交通大学科学史与科学文化研究院院长江晓原——一位学天体物理专业出身的科学史专家,在接受采访时直言,“这两本书讲的最重要的一件事就是反思科学”。

欲把科学请下神坛的江晓原,从历史的维度出发,强调以“国家富强,人民幸福”为根本目的来反思科学。他认为,随着科学与资本的紧密结合,科学的纯真年代已成过往,当年的“纯真少女”已经变成“切菜刀”。

■ 要把科学请下神坛,就要让跪倒在科学面前的人站起来

解放周末:我手里的这本《科学外史》已经第4次印刷,它囊括了首届年度“中国好书”、第13届上海图书奖一等奖等8项荣誉;《科学外史Ⅱ》尚未面世就已启动预售。一本探讨科学话题的图书受到大众热捧,作为作者您感到意外吗?

江晓原:老实讲,完全在我意料之外。这两本书源自我给法国杂志《新发现》中文版撰写的同名专栏。当时复旦大学出版社贺圣遂社长提议要把这些七八年来所写的专栏文章结集出版时,我心想,这种小众读物,拿来送送朋友倒挺好的。没想到,读者的接受程度如此之高。

解放周末:这两本以“科学”命名的书,既没有做科普,也没有解读科学技术的发展历程,而是呈现出科学的诸多面孔,其中的大部分并不为人所熟知。

江晓原:首先,它们不是科普读物;其次,它们也不是科学史的通俗读本。我在这两本书中,或者说这个至今还在继续的专栏中,特别注重的一件事就是反思科学。

“反思科学”并不是“反对科学”。我父亲是一位退休机关干部,他得知我给市管干部上培训课时大谈反思科学以后,有点忧心忡忡地说,你整天给领导干部们讲这些反科学主义的东西,能行吗?听说我的讲课内容已被收入《公务员科学素质读本》,他要我带一本给他看看。他看后,也同意领导干部对此应该有所了解。

解放周末:很多人和您父亲过去的认识相仿,在他们眼中,科学是崇高的,不能理解一个崇高的事物为什么要被反思。

江晓原:在很长一段时间里,国内有一种比较普遍和传统的观念,认为科学就应该被歌颂和赞美,它就应该高高在上。这种现象更多地出现在发展中国家。当清朝的大门被西方列强强行打开时,人们第一眼看到的是船坚炮利,很自然地联想到,是科技的落后导致了我们的惨败,洋务运动因此喊出“师夷长技以制夷”的口号,这个夷的“长技”就是科学技术。

百余年来,我们在科学技术上有了长足进步,但与欧美发达国家相比,差距仍然存在,所以直到今天,把科学供在神坛上的还大有人在。

解放周末:看来您很不认同把科学供在神坛上。

江晓原:对。要把科学请下神坛,就要让跪倒在科学面前的人站起来。这正是我所说的反思科学的目的。我太太是学文科的,曾经对科学非常崇拜,当我有意识地开始反思科学之后,经常拿她进行“操练”。吃过晚饭,我就在散步时跟她聊相关的话题,看看在某个问题上我能不能先把她说服了,《科学外史》和《科学外史Ⅱ》里的有些文章就是这么聊出来的。我发现,只要耐心说理,像她这样没有太多科学知识储备的人也能接受我的观点,而且现在她已经从仰视科学的泥潭里站起来了。

■ 我们不能不用科学,但它不应该是我们迷信、崇拜的偶像,就像我们不必崇拜切菜刀一样

解放周末:您是学天体物理出身的,是中国第一位天文学史专业的博士,在中科院上海天文台工作了15年,不到40岁已是正教授。作为一位颇有造诣的科学工作者,为什么会开始对科学进行深刻的反思?

江晓原:恢复高考第一年,我误打误撞考进了南京大学天文系天体物理专业。一进学校,老师就给我们灌输一种荣誉感,告诉我们能来读这么顶尖专业的,都是尖子中的尖子、精英中的精英,你不由自主地觉得自己所学太崇高、太光荣了。

大概是从十几年前开始,我逐渐萌生了反思的意识。尤其是我进入科学史的研究领域后,越深入就越容易发现,我们平常所知的很多科学故事,是各方合力打造出来的虚构故事,有的是出于教学便利的目的,有的则是刻意粉饰。

解放周末:进入历史的维度后,是否更容易看清科学的真实?

江晓原:在科学史的维度中,你很容易认识到,科学是在不断发展进步的,进步的时候就会把曾经被认为正确的东西否定掉。比如,我们以前认为地球是宇宙的中心,太阳围着地球转,后来我们知道是地球绕着太阳转,再往后我们又知道太阳也不是宇宙的中心,我们还知道地球绕日运行也不是圆周运动而是一个椭圆,再后来我们又知道椭圆也不是精确的椭圆,它还有很多摄动,如此等等。由于科学还在发展,你无法保证今天的科学结论就是对客观世界的终极描述,所以科学并不像许多人以为的那样总是正确。

解放周末:其实在中国古代,并没有“科学”这个词,它是从西方翻译而来的。在您看来,科学究竟是什么?

江晓原:要给科学下定义,不是件容易的事。20世纪初,我国一些著名学者如任鸿隽、冯友兰、竺可桢等比较一致地认为,“科学”是指在近代欧洲出现的科学理论、实验方法、机构组织、评判规则等一整套东西。如果从反思科学的角度来看,我认为科学是一种工具。

解放周末:如果把科学视为工具,那些我们所稔熟的“热爱科学”、“献身科学”等等说法就难以成立了。

江晓原:那些说法,在本质上模糊了工具和目的之间的关系。打个比方,科学技术就好比是切菜刀,家家户户的厨房里都缺不了它,但如果使用不当,它确实也会伤人伤己。今天的科学技术,扮演的正是这样的一个角色——我们不能不用它,但它不应该是我们迷信、崇拜的偶像,就像我们不必崇拜切菜刀一样。

科学技术是工具,那么我们的目的是什么?往大里说,就是国家富强、人民幸福。在任何时候,我们都不应该为了满足工具的发展而有损我们的最终目标。

■ 科学已经和资本越来越紧密地结合起来了,这种结合完全终结了科学的纯真年代

解放周末:目前,相比欧美发达国家,我国的科技水平还落后一大截,有人可能会质疑,现在反思科学会不会阻碍科技发展?

江晓原:十几年前我和一些学者刚开始谈论此类话题时,有院士也提出过这样的看法,说中国科学还不发达,为什么要急着反思?我想,这个事情有点像污染的治理,你不能说我们现在工业还不发达,就先不要考虑污染问题,等先发达起来了再回过头来治理。现在我们已经知道不及时治理会有严重后果,后来再想治理很可能就来不及了,所以不发达的时候也必须治理,这道理是类似的。

而且我相信,正确认识科学,只会促进科学技术往正道上行走,更健康地发展。

解放周末:过去人们说“科技让生活更美好”,在您看来更准确的说法是否应该是“反思科学让生活更美好”?

江晓原:人类确实正在享用科技带来的成果,但它们是否美好确实有待时间的检验。比如三聚氰胺,它的发明者曾经因此获得国家科技术进步二等奖;再比如智能手机的出现使人们能够更方便地利用网络,但当越来越多的时间被手机绑架后,生活真的变美好了吗?正在使用的技术是否真正能让生活更美好,需要大家始终保持疑问和戒备之心。

解放周末:关于科学,您使用了“反思”、“疑问”、“戒备”这样的词,这种锋利的表达很与众不同。

江晓原:原因很简单,如今的科学已经和资本越来越紧密地结合起来了,这不是一个好现象,因为这种结合完全终结了科学的纯真年代。

在科学的纯真年代,科学是不和资本沾边的。牛顿没有为万有引力理论申请专利,爱因斯坦也没有为相对论申请专利。但是今天,几乎每一项科学技术成果都迫切地想要申请专利,这背后的目的就是赚钱。我们经常用“科学发展一日千里”、“一天等于二十年”这样的语句来歌颂这个时代,说人类20世纪的科技进步超过了有史以来人类科技进步的总和,但仔细想一想,今天突飞猛进的技术大多是能挣钱的技术,不挣钱的技术则少人问津。

解放周末:这是否与我们急于向科学技术要生产力、要经济效益有关?

江晓原:我一点都不反对把科学技术当作第一生产力,它确实是,至少目前没有其他东西能替代。但我们要记住一点,我们向科学技术要生产力、要经济效益的时候,就意味着要它去和资本密切结合。这种结合会产生什么后果?马克思说:资本来到世间,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。这是他对资本的深刻洞见。既然科学与“每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”之物拥抱了,我们就应该理性地认识到,科学不再纯洁了,当年的“纯真少女”已经变成“切菜刀”了。

解放周末:科学的这种改变,对我们意味着什么?

江晓原:最初,科学技术是按照我们的意愿为我们服务的,后来,它开始不听使唤了,你没叫它发展,它自己也要发展,你没有某方面的需求,它也要设法从你身上引诱、煽动出这个需求来,最典型的例子就是互联网。互联网一日千里的发展到底是谁在推动?其实就是资本。

说得严重点,我觉得现今的科学技术有时就像一列“欲望号快车”,它不停加速,没办法减速,而且谁也没办法下车,列车驶向哪里还无法知道。

解放周末:当科学如您所言成了“欲望号快车”,人们该如何作为?

江晓原:首先就是反思科学。我们有必要对科学技术抱有戒心,每当科学争议出现时,要关注它的利益维度。比如,围绕转基因主粮推广出现争议时,我们为什么要听任某些人把事情简化为科学问题?为什么不能问一问这个背后的利益是怎样的?等等。

■ 当人们的伦理道德体系还没有做好准备时,当公众的心理尚未接受某种科技时,科技就应该等待

解放周末:您刚才谈到了转基因主粮等公众广泛关注的话题,对于这些与生活息息相关的科学问题,公众一方面极为关心,另外一方面又因为缺乏专业知识而不知从何探究。

江晓原:如果公众面对这些涉及切身利益的科学争议手足无措,那就是科学界的失职。

美国前副总统戈尔在他的《未来》一书中,对这些问题作了相关的解析,我觉得讲得不错。戈尔在书里,不止一次批评了美国孟山都公司,这家公司控制了全球约90%的种子基因,并且在世界各地大力推广转基因主粮,包括在中国。目前一些人企图在国内推广的转基因主粮,每一种背后都有显而易见的利益诉求。

解放周末:但是,现在一些专家面对公众的疑虑,闭口不谈利益问题,只是不断强调转基因作物可以提高产量、降低农药使用等等。

江晓原:且不论吃转基因主粮是否对人体有害,关于转基因主粮可以提高产量、降低农药使用的说法,也一再遭到有力质疑。例如新西兰一位教授对西欧和北美做了持续数十年的跟踪对比调查,在西欧,除了西班牙其他国家都禁止种植转基因作物,而北美是允许种植转基因玉米和大豆的。这位教授本人对转基因持中立态度,而他研究的结论是:产量双方都在增长,西欧增长更快;农药的使用量双方都在下降,西欧下降幅度明显大于北美。“转基因作物可以提高产量、降低农药使用”的神话完全破产。

但我更要指出的是,这些与老百姓切身利益普遍相关的问题,不应该被简化为科学问题,在科学之上还有更高原则。

解放周末:比如,世界各国纷纷立法限制克隆人技术的发展,是否就是出于更高原则的考虑?

江晓原:对,当人们的伦理道德体系还没有做好准备时,科技就应该等待。同样,当公众的心理尚未接受某种科技时,它也应该等待。

比如美国当年的超级超导对撞机项目,都已经投入20亿美元了,但因为公众意见很大,在美国国会的听证会上民意代表没有被说服,最后这个项目只好下马。科学家对此很愤怒,抱怨公众阻碍了他们的科学研究,可是这个项目所需的资金来自纳税人,那就得说服纳税人同意。

解放周末:有人会质疑,这么做会阻碍科技的发展。

江晓原:别忘了,科学只是工具,我们的目的是追求人的幸福,如果因为急于发展某项科学技术而危害了人们的幸福,那就是本末倒置。

在考虑很多社会科学问题时,我们经常忘记这一点,主要因为我们一度坚信科学高高在上,任何其他东西都应该为其服务。美国作家尼尔·波兹曼在《技术垄断》中指出,今天,文化向技术投降,技术君临天下,操控了一切,他担心这将是文化的末日。事实上,科学是用来做事的工具,人文是用来指导我们做人的,工具怎么能比人重要呢?中国科学院曾在《关于科学理念的宣言》中明确指出,我们应“避免把科学技术凌驾于别的知识体系之上”。

解放周末:如何避免把科学技术凌驾于别的知识体系之上?中国科学院原院长路甬祥的主张是,要用法律、伦理来规范科学。

江晓原:除此之外,还要有更高原则。这里,我转述一个小故事:美国科学家乔纳斯·索尔克发明了小儿麻痹症疫苗,有人在采访时问他谁拥有这种疫苗的专利,这位科学家回答说:“我想是美国人民。”并且反问,“你能为太阳申请专利吗?”我觉得这才是纯真年代的科学的样子。我们要把高高在上的科学请下神坛,但依然应该崇敬像索尔克这样纯粹的科学家,因为他遵循了科学之上那些更高的原则。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:tdsr]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

tdsrwz@163.com