撰文 | I. B. 科恩(美国著名科学史家)

翻译 | 张卜天

在爱因斯坦去世前的两周,时逢四月的一个星期天,我与他促膝而坐,谈论科学思想史和物理学史上的那些伟人。

早上10点钟,我到了爱因斯坦家,那是一座挂着绿色百叶窗的小木屋。海伦·杜卡斯小姐出来迎接我,她是爱因斯坦的秘书兼管家。她把我领到屋后二楼的一个舒适的房间,那里是爱因斯坦的书房。两面墙上排满了书,从地面一直堆到天花板。此外还有一张很大的矮桌,上面摆着纸、铅笔、小装饰品、书和几支旧烟斗。房间的另一处放着一台留声机和几张唱片。房间里最显眼的莫过于那扇大窗户,窗外是一片青葱欲滴的绿色,令人心旷神怡。剩下那面墙上挂着电磁理论的两位奠基人——法拉第和麦克斯韦的肖像。

▲ 爱因斯坦在普林斯顿的家。“那是一座挂着绿色百叶窗的小木屋。”I. B. 科恩写道。

过了片刻,爱因斯坦走了进来。杜卡斯小姐做了介绍。他微笑着欢迎我的到来,然后走进旁边的卧室,往烟斗里填满烟草。他身穿开领衬衣、蓝色运动衫和灰色的法兰绒裤子,脚下踏着一双皮拖鞋。房间里有点冷,他在腿上围了一个毯子。他的脸上带有沉思者的忧郁,皱纹深陷,而眼睛却炯炯有神,所以并不显得苍老。他的眼睛总是不住地流泪,甚至在开怀大笑时,也要用手抹去泪水。他说话温和而清晰,英语掌握得还是不错的,尽管还留有德国口音。其温和的言语和爽朗的笑声形成了很大反差。他爱开玩笑,每当说到高兴处,或者听到感兴趣的事情时,总会开怀大笑。

我们在桌前坐了下来,面对着那扇窗户和窗外的景致。他估计到我同他开始谈话是困难的。过了一会,他转向我,好像在回答一些我未曾提出的问题:“在物理学中有那么多尚未解决的问题。其数目多到我们不得而知,我们的理论远不能胜任。”我们的谈话马上转到这样的问题:科学史上时常碰到,有些重大问题似乎得到了解决,但后来又以新的形式重新出现。爱因斯坦说,这也许是物理学的一个特征,并且认为某些基本问题可能会永远纠缠着我们。

▲ 爱因斯坦在普林斯顿,1953年。

爱因斯坦谈到,当他年轻的时候,科学哲学被认为是一种奢侈品,多数科学家都不去注意它。他认为科学史的情况差不多也是一样。他说,这两门学科必然类似,因为两者都是研究科学思想的。他想了解我在科学和历史方面的素养,以及我是如何对牛顿感兴趣的。我告诉他,我所研究的一个方面是科学概念的起源,以及实验同理论创造之间的关系;关于牛顿,使我印象深刻的始终是他双重的天才——纯数学和数学物理方面以及实验科学方面。爱因斯坦说他永远钦佩牛顿。当他解释这一点时,我想起他曾在《自述》中在批判了牛顿的概念以后说过这样动人的话——“牛顿啊,请原谅我。”

爱因斯坦对牛顿为人的各个方面特别感兴趣,我们讨论了牛顿同胡克就引力平方反比律发现的优先权问题所进行的争论。胡克只希望牛顿在《原理》的序言中对他的劳动成果稍微“提一下”,但牛顿拒绝作这种表示。牛顿写信给监督出版《原理》的哈雷说,他不想给胡克以任何名誉。为此,他宁愿抑制发表该书论述宇宙体系的第三卷也是最后一卷的无上光荣。爱因斯坦说:“唉,那是虚荣。你在那么多的科学家中发现了这种虚荣。你知道,当我想起伽利略不承认开普勒的工作时,我总是感到伤心。”

我们接着谈到牛顿同莱布尼茨关于微积分发明的争论,谈到牛顿企图证明这位同时代的德国人是一个剽窃者。当时曾设有一个据称是国际性的调查委员会,它由一些英国人和两个外国人所组成;今天我们知道,正是牛顿在幕后操纵着这个委员会的活动。爱因斯坦说,他为这种行为感到震惊。我断言,进行这种激烈的争论,是时代的特性,而在牛顿时代以后,科学行为的标准已经大大改变了。爱因斯坦对此好像并无太强烈的反应,他觉得,不管时代的气质如何,总有一种人的尊贵品质,它能够使人超脱他那个时代的激情。

于是我们谈论到富兰克林。我始终钦佩他作为一个科学家的行为,尤其是因为他从未陷入这种争论。富兰克林从来没有为了保卫他的实验或思想写过一点争辩的东西,那是足以为荣的。他相信,实验只能在实验室里得到检验,而概念和理论必须通过证明其有效性而取得成功。爱因斯坦只同意一部分。他说,要避免个人的勾心斗角那是对的,但是一个人为自己的思想辩护,那也是重要的。人们不应当由于不负责任而简单地放弃自己的思想,就好像他并不真正相信它们似的。

爱因斯坦知道了我对富兰克林感兴趣,还想更多地了解他:他在科学上除了发明避雷针以外还做了什么?他是否真的做了什么重要的事?我回答:在我看来,富兰克林的研究中所得出的最伟大的成果是电荷守恒原理。爱因斯坦说,是的,那是一个伟大的贡献。然后他思索了一会儿,笑着问我:富兰克林怎么能够证明这条原理呢?当然,我承认,富兰克林只能举出一些正电和负电相等的实验事例,并且指出这一原理对于解释各种现象的适用性。爱因斯坦点了点头,承认他在此以前并没有正确估价富兰克林在物理学史上应有的光荣地位。

关于科学工作争论的话题使爱因斯坦转到了非正统思想的问题。他提到一本新近出版的引起不少争论的书,他发现其中非科学的部分——论述比较神话学和民俗学的——是有趣的。他对我说:“你知道,这并非一本坏书。不,它确实不是一本坏书。唯一惹来麻烦的是它的狂妄。”接着是一阵大笑。他进而解释他作这种区分的含义。那位作者认为他的某些想法是以现代科学为根据的,却发现科学家们竟然完全不同意他。为了捍卫他所想象的现代科学该是怎么样的那种想法,以维持他的理论,他不得不转过头来攻击科学家们。我回答说,历史学家时常碰到这样一个问题:当唯一明显的事实是一个科学家离经叛道时,他的同时代人能否确定他究竟是一个怪人还是一个天才?比如像开普勒那样一个向公认思想挑战的激进分子,他的同时代人必定难以讲出他究竟是一个天才还是一个怪人。爱因斯坦回答:“那是无法客观检验的。”

美国科学家抗议出版者出了这样一本书,这使爱因斯坦感到遗憾。他认为,对出版者施加压力来禁止出书是有害的。这样一本书实际上不会有什么害处,因而也不是一本真正的坏书。随它去吧,它会昙花一现,公众的兴趣会渐渐平息,它也会就此了结。该书的作者可能是“狂妄”的,但不是“坏”的,正像这本书不是“坏”书一样。爱因斯坦讲到这一点时,表现出很大的热情。

我们花了很多时间来谈论科学史,这是爱因斯坦长期以来感兴趣的话题。他写过许多篇关于牛顿的文章,为一些历史文献写过序,也曾为他同时代的以及过去的科学伟人写过简传。他自言自语地讲到历史学家工作的性质,把历史同科学相比较。他说,历史无疑要比科学缺少客观性。他解释,比如有两个人研究同一历史题材,每个人都会强调这个题材中最使他感兴趣或者最吸引他的部分。在爱因斯坦看来,有一种内在的或者直觉的历史,还有一种外在的或者有文献证明的历史。后者比较客观,但前者比较有趣。使用直觉是危险的,但在所有种类的历史工作中都是必需的,如果要重新构建前人的思想过程,就更是如此。爱因斯坦觉得这种类型的历史是非常有启发性的,尽管它比较冒险。

他接着说,去了解牛顿想的是什么,以及他为什么要做某些事情,那是重要的。我们都同意,接受这样一个问题的挑战,该是一位优秀的科学史家的主要动力。比如,牛顿是如何以及为什么会提出他的以太概念?尽管牛顿的引力理论获得了成功,但他对引力概念并不满意。爱因斯坦相信,牛顿最反对的是一种能够自行在虚空中传递的力的概念,他希望通过以太把超距作用归结为接触力。爱因斯坦称,这是一个关于牛顿思想过程的很有意思的说法,但是问到是否——或者是在什么程度上——有谁能够根据文献证明这种直觉,这就成了问题。爱因斯坦用最强调的语气说,要用文献来证明关于怎样做出发现的任何想法,他认为最糟糕的人就是发现者自己。他继续说,许多人问他,他是怎么想出这个的,是怎么想出那个的。他总是发现,关于他自己的一些想法的起源,他非常缺乏原始资料。爱因斯坦相信,对于科学家的思想过程,历史学家大概会比科学家自己有更透彻的了解。

爱因斯坦对牛顿的兴趣始终集中在他的思想方面,这些思想在每一本物理教科书中都可以找到。他从来没有像一个彻底的科学史家那样对牛顿的全部著作进行系统的考查,可是他对牛顿的科学自然有一种评价,这种评价只能出乎一个在科学上同牛顿相匹敌的人。然而,对于科学史研究的成果,比如牛顿在他的《光学》和《原理》两部巨著的先后几次修订中的一些基本见解的发展,爱因斯坦都有强烈的兴趣。在我们就这个话题的交流中产生了这样一个问题:爱因斯坦在他的1905年关于光子的论文中,是否在某种意义上“复活”了牛顿的光的概念?在那以前,他是否读过牛顿的光学著作?他告诉我:“据我的记忆,在我为《光学》写短序以前,我从未研究过,至少没有深入地研究过他的原著。其理由当然是,牛顿所写的每一样东西都活在后来的物理科学著作中。”而且,“青年人是很少有历史头脑的。”爱因斯坦主要关心的是他自己的科学工作;他对牛顿的了解,首先是作为古典物理学中许多基本概念的创立者。但是他抗拒了牛顿的“带有哲学特征的看法”,这些看法他曾再三引述。

爱因斯坦1905年就知道了牛顿拥护光的微粒说,这一点想必他已从德鲁德的那本有名的光学著作中获悉,但是他显然不知道牛顿曾经企图把微粒说和波动论调合起来,直至几十年以后。爱因斯坦知道我对《光学》的兴趣,尤其是关于这一著作对后来的实验物理学的影响方面。当我谈到牛顿在光学研究方面的超常直觉是关于物质微粒的精确知识的关键时,爱因斯坦误解了我的意思。他说,我们不可把历史上的巧合看得太认真,以为牛顿带有一些波动意味着光的微粒性的看法类似于某些现代讲法。我解释我的意思是说:牛顿曾试图从我们所谓的干涉或衍射现象出发推算出物质微粒的大小。爱因斯坦同意,这些直觉或许是很深奥的,但不是一定会有成效。他说,比如,牛顿关于这个问题的思想并不能得出什么结果;他既不能证明他的论点,也推导不出关于物质结构的精确知识。

爱因斯坦实际上比较感兴趣的还是《原理》和牛顿对假说的看法。他非常敬重《光学》,但首先在于对颜色的分析和那些了不起的实验。对于这本书,他曾写道:“只有它才能使我们有幸看到这位独一无二的人物的个人活动。”爱因斯坦说,回顾牛顿的全部思想,他认为牛顿最伟大的成就是他认识到了特选(参照)系的作用。他把这句话强调了几遍。我觉得这有点令人困惑,因为我们今天都相信,并没有什么特选系,而只有惯性系;并没有一种特选的标架——甚至我们的太阳系也不是——我们能够说是固定在空间中,或者具有某些为其他(参照)系所不可能有的特殊物理性质。由于爱因斯坦自己的工作,我们不再(像牛顿那样)相信绝对空间和绝对时间,也不再相信有一个相对于绝对空间静止或运动的特选系。在爱因斯坦看来,牛顿的解决方案是天才的,而且在他那个时代也是必然的。我记得爱因斯坦说过这样的话:“牛顿啊……你所发现的道路,在你那个时代,是一位具有最高思维能力和创造力的人所能发现的唯一的道路。”

我说,牛顿的天才之处在于,他把《原理》中关于“世界体系的中心”在空间中固定不动的陈述作为“假说”接受下来;而水平不及牛顿的人也许会认为,他能够用数学或者用实验来证明这一论断。爱因斯坦回答,牛顿大概不会愚弄自己。他不难了解什么是他所能证明的,什么是他所不能证明的,这是他的天才的一个标志。

爱因斯坦接着说,科学家的生平也像他们的思想一样始终使他感兴趣。他喜欢了解那些创造伟大理论和完成重要实验的人物的生活,了解他们是怎样的一种人,他们是如何工作并且如何对待自己的伙伴的。爱因斯坦回到我们以前的话题,评论说,居然有那么多科学家似乎都有虚荣。他指出,虚荣可以表现为许多种不同形式。时常有人说他自己没有虚荣,但这也是一种虚荣,因为事实上他得到了这样一种特殊的自负。他说,“这有点像幼稚。”然后他转向我,其爽朗的笑声充满了整个屋子。“我们中有许多人都是幼稚的,其中一些人比别人更幼稚些。但是如果一个人知道了他是幼稚的,那么这种自知之明就会成为一种冲淡的因素。”

谈话于是转到了牛顿的生活和他的秘密思辨:他对于神学的研究。我向爱因斯坦提起,牛顿曾对神学进行语言上的分析,试图找出那些为基督教所采纳而被篡改了的地方。牛顿并不信仰正统的三位一体。他相信他自己的观点是隐藏在《圣经》中的,但是公开的文献已经被后来的作家篡改了,他们引入了新的概念,甚至是新的字句。因此牛顿试图通过语言分析来找到真理。爱因斯坦说,在他看来,这是牛顿的一个“缺点”。他不明白,牛顿既然发现他自己的思想同正统的思想并不一致,他为什么不直截了当地拒绝公认的观点而肯定他自己的观点。比如,如果牛顿对《圣经》的公认诠释有不同意见,那他为什么还要相信《圣经》必定是真的?这仅仅是因为,常人都相信,那些基本真理都包含在《圣经》里面了?在爱因斯坦看来,牛顿在神学上并没有像他在物理学上那样,显示出同样伟大的思想品质。爱因斯坦显然不大感觉到这样的一种状况:人的思想是受他的文化制约的,其思想特征是由他的文化环境所塑造的。我没有强调这一点,但是我感到震惊,在物理学上,爱因斯坦能够把牛顿看成一个十七世纪的人,但在别的思想和行动领域,他却把每一个人都看作是不受时代限制的、自由行动的个人,仿佛把他们当作我们的同时代人来评判。

下面这件事似乎给爱因斯坦留下了特别强烈的印象:牛顿对他的神学著作并不完全满意,他把它们全都封存在一只箱子里。在爱因斯坦看来,这似乎表明,牛顿认识到了他的神学结论的不完美性,他不愿把任何不符合其高标准的著作公诸于世。因为牛顿显然不愿意发表他关于神学的思辨,爱因斯坦带点激动地断定,牛顿本人是不希望别人把它拿去发表的。爱因斯坦说,人有保守秘密的权利,即使在他死后也如此。他称赞皇家学会顶住了编辑和刊印牛顿这些著作的一切压力,这些著作正是作者不希望发表的。他认为牛顿的通信应当发表,因为写下一封信并且寄出,目的是要给人看的,但是他补充说,即使在通信中也会有些个人的事情不该发表。

随后他扼要地讲到两位他非常了解的大物理学家:马克斯·普朗克和H. A. 洛伦兹。爱因斯坦告诉我,他是怎样通过保罗·埃伦菲斯特而在莱顿认识洛伦兹的。他说,他对洛伦兹的钦佩和爱戴也许超过了他所了解的任何人,而且不仅是作为一位科学家。洛伦兹曾积极参与“国际合作”运动,并且始终关心同伴们的福利。在许多技术问题上,他曾为自己的祖国做了不少工作,这些事情一般人并不知道。爱因斯坦解释说,这正是洛伦兹的特点,是一种高尚的品质,他为别人的幸福而工作,却不让别人知道他。爱因斯坦对普朗克也非常爱戴,他说普朗克是一个有信仰的人,他总是试图重新引入绝对——甚至是在相对论的基础上。我问爱因斯坦:普朗克是否完全接受了“光子理论”,或者说,他是否一直把兴趣只限于光的吸收或发射而不管它的传播?爱因斯坦默默地盯住我片刻,然后笑道:“不,不是一种理论。不是一种光子理论。”他深沉的笑声再度笼罩着我们两人——但问题却始终没有得到答复。我记得在爱因斯坦1905年那篇(名义上)获得诺贝尔奖的论文的标题中,并没有“理论”二字,而只是提到从一个“有启发性的观点”所作的考查。

爱因斯坦说,科学上有种种潮流。当他年轻时学习物理的时候,所讨论的一个重大问题是:分子是否存在?他记得,像威廉·奥斯特瓦尔德和恩斯特·马赫那样的重要科学家都曾明确宣称,他们并不真的相信原子和分子。爱因斯坦评论说,当时的物理学同今天的物理学之间的最大差别之一是,今天已经没有人再费心去问这个问题了。尽管爱因斯坦并不同意马赫所采取的极端立场,但他告诉我,他尊重马赫的著作,那些著作对他有过重大影响。他说,他在1913年曾拜访过马赫,并提出一个问题来检验他的想法。他问马赫,如果业已证明,倘若假定原子的存在就有可能预测气体的一种性质,而这种性质不用原子假设就无法预测,而且这是一种可以观察到的性质,那么他该采取何种立场呢?爱因斯坦说,他始终相信,发明科学概念,并且基于这些概念创立理论,这是人类精神的一种伟大创造性。于是,他的观点就同马赫的观点相对立,因为马赫认为,科学定律仅仅是描述大量事实的一种经济手段。在爱因斯坦所说的那种情况下,马赫能够接受原子假说吗?即使这意味着非常复杂的计算,他也能接受吗?爱因斯坦告诉我,当马赫作了肯定的答复时,他感到多么地高兴。马赫说,如果一种原子假说有可能通过逻辑使某些可观察的性质联系起来,而且倘若没有这种假说就永远无法联系,那么,他就不得不接受这种假说。在这样的情况下,假定原子有可能存在,那将是“经济”的,因为人们能够由此推导出观察之间的关系。爱因斯坦感到心满意足,确实不止是一点快慰。他脸上显出严肃的表情,向我重述了整个故事,以确保我能够完全理解。即使不是哲学上的胜利——对爱因斯坦所设想的马赫哲学的一种胜利——他也还是感到满意,因为马赫毕竟承认了原子论哲学是有些用处的,而爱因斯坦曾多么热心地致力于原子论哲学。

爱因斯坦说,本世纪初只有少数几个科学家具有哲学头脑,而今天的物理学家几乎全是哲学家,不过“他们都倾向于坏的哲学”。他举逻辑实证论为例,认为这是一种从物理学中产生出来的哲学。

▲ 爱因斯坦和哥德尔,普林斯顿, 1954年。

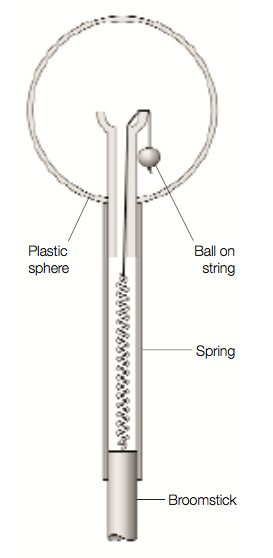

时间已经不早,我也该告辞了。我忽然发现,时间差一刻就到12点了。我知道,爱因斯坦很容易疲劳。我本打算只呆半个钟头,然而每当我起身告辞时,他都会说,“不,不,再呆一会儿。你来这里和我谈你的研究工作,我们仍有许多话题可谈。”但我终究还是得走了。杜卡斯小姐和我们一同向屋前走去。到了楼梯口,当我转身向爱因斯坦道谢时,一级台阶踩空,差点摔下去。恢复平静之后,爱因斯坦微笑着说,“在这里你一定要当心,几何是复杂的。你看,通过楼梯其实不是一个物理问题,而是一个应用几何问题。”他吃吃地笑着,随即开怀大笑。我下了楼梯,爱因斯坦沿着走廊向书房走去。他突然转身叫我:“等等,给你看看我的生日礼物。”

▲ 爱因斯坦、奇科和海伦·杜卡斯

我转身走向书房,杜卡斯小姐对我说,为祝贺爱因斯坦教授76岁生日,在普林斯顿教物理的埃里克·罗杰斯送给他一件小玩具,爱因斯坦教授很喜欢它。回到书房之后,我见爱因斯坦从屋子的一角拿出一个窗帘杆似的东西。它大约五英尺高,顶部是一个直径约四英寸的塑料球。一根约两英寸的小塑料管一直向上通到球心。管子外面有一根弹簧,末端是一个小球。“你看,”爱因斯坦说,“这是一个演示等效原理的模型。小球连着一根线,线从中间进入小管,与一根弹簧相连。弹簧紧拉着小球,却不能把小球向上提入小管,因为弹簧的力量不足以克服小球的引力。”他脸上闪过一丝狡黠,目光中闪烁着快乐:“这就是等效原理了。”他抓住那根长长的铜制窗帘杆中部向上抬起,直到塑料球触到天花板。“现在我让它掉下来,”他说,“根据等效原理,引力并不存在。所以弹簧现在有足够的力量把小球送入塑料管。”说完他突然让小玩意自由下落,并用手引导着它,直到它的底部碰到地面。现在,顶部的塑料球处于与眼睛同高的位置,小球果真稳稳地进入了管内。

演示完这件生日礼物,我们的会面也结束了。我走在街道上暗自思忖,我当然早就知道爱因斯坦是一位伟人,是一个伟大的科学家,但却丝毫不了解他的和蔼可亲、友善温文与风趣诙谐。

在那次拜访期间,爱因斯坦没有显示出任何生命结束的迹象。爱因斯坦头脑清醒,思维敏捷,看上去兴致勃勃。在接下来的那个星期六,即爱因斯坦住院前的一星期,他和普林斯顿的一位老友一同去医院看望爱因斯坦的女儿,她患了坐骨神经痛。这位朋友写道,在他和爱因斯坦离开医院之后,“我们散了很久的步。很奇怪,我们谈起了对死亡的态度。我提到弗雷泽的一句话,他说对死亡的恐惧是原始宗教的基础。对我来说,死亡既是一个事实,又是一个秘密。爱因斯坦补充说,‘也是一种解脱’。”

本文选自《爱因斯坦:相对论一百年》(湖南科技出版社,2016)。英文原文以《同爱因斯坦的一次谈话》为题曾发表在《科学美国人》1955年7月号,第63-73页。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:tdsr]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

tdsrwz@163.com