陈省身,1911年10月28日生于浙江嘉兴1。他于1919年秋天上过一天初等小学,次年考入秀州高级小学。1922年秋,随全家至天津,并于当年冬入扶轮中学读书。1926年中学毕业,考入南开大学。因不喜做实验,于二年级分系时入数学系,随姜立夫(1890~1978年)2[1]学习。1930年,陈省身大学毕业,考入清华大学数学系随孙光远(1900~1979年)3攻读硕士学位,成为中国自己培养的最早的数学硕士研究生4。1932年起,陈省身开始于《清华大学理科报告》及《东北数学杂志》(日本)发表射影微分几何方面的论文。1934年,他获得理学硕士学位。

1934年,陈省身得到清华大学的留学资助,在他的要求下,获准赴德国汉堡大学数学系随布拉施克(W. Blaschke,1885~1962)教授攻读博士学位。赴德后不久,他即发现并弥补了布拉施克论文的一个漏洞,在《汉堡大学数学讨论会论文集》第2集发表论文《关于网的计算》,得到了布拉施克的欣赏。在德国期间,他随凯勒(E. Kähler,1906~) 学习了埃里·嘉当 (É. Cartan,1869~1951)。的理论。1936年2月,陈省身获得博士学位。同年9月,赴巴黎随埃里·嘉当做博士后研究。从此确定了他一生的研究方向:大范围微分几何[2]。

1937年夏,陈省身回国,任西南联合大学数学系教授。他在西南联大工作了6年(1937~1943年),开了“李群”、“圆球几何学”、“外微分方程”等课程。王宪钟、严志达、吴光磊及物理学家杨振宁等都于此听过陈省身的课。1943年7月~1945年,陈省身赴普林斯顿高等研究所工作。此间,他完成了两项划时代的工作。一为黎曼流形的高斯-博内公式的内蕴证明。这一工作得到了韦依(A. Weil,1906~1998;法国数学家) 的欣赏,他们遂成为好友[1,3]。一为埃尔米特流形的示性类论。在这两项工作中,他首创应用纤维丛概念于微分几何的研究,引进了后来通称的陈示性类,为大范围微分几何提供了不可缺少的工具,开复流形的微分几何与拓扑研究之先河5。

1948年12月,陈省身举家赴美,1949年1月抵达普林斯顿高等研究所。1949年,他至芝加哥大学数学系任教授,在此任教11年,指导了10个杰出的博士生,其中包括中国数学家廖山涛6。1960年,陈至加州大学任教,在此,有31人随他完成了博士论文,其中包括梁树培、黎翰飞、丘成桐、郑绍远、宋枕寒、李伟光、王蔼农等8位华人数学家。1981年,美国政府决定于伯克利建立数学研究所。陈省身成为首任所长。1984年退休。其间,他又做出多项重要工作,并培养出一批出色的数学家。杨忠道等重要的数学家[5]。

1985年,陈省身在母校天津南开大学创办并主持了南开大学数学研究所,致力于在21世纪将中国建成数学强国的伟大事业。1992年,他辞去所长的职位,但仍旧担任该所名誉所长。

陈省身在其著作中引进的一些概念、方法与工具,其影响已远远超出微分几何与拓扑学的范围,而成为整个现代数学中的重要组成部分。由于其对数学的重要贡献,陈省身享有多种荣誉。1961年,他当选为美国科学院院士;1994年6月,他当选为中国科学院首批外籍院士。他还先后获得美国数学协会的肖夫内奖 (1970年)、美国总统颁发的美国国家科学奖 (1975年)、美国数学会斯蒂尔奖(1983年),及国际性的沃尔夫奖(1984年) 、美国总统颁发的美国国家科学奖 (1975年)、美国数学会斯蒂尔奖 (1983年),及国际性的沃尔夫奖 (1984年) 等等。作为公认的世界数学大师,陈省身的成就及生平早已成为中国数学史界乃至国际数学史界的重要研究课题,并已有多篇相关文章发表[3,5~8],故本文于此只作上述简要叙述。

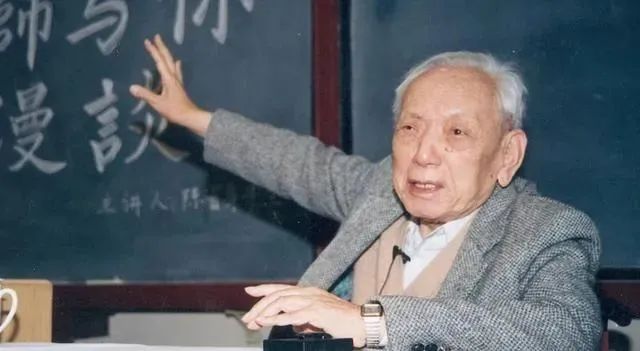

笔者有幸于1999年12月28日9时至12时、2000年1月3日9时30分至12时30分和2000年2月19日9时30分至12时在南开大学数学研究所对陈省身先生进行3次采访 (图1)。现将采访中所得之部分新史料汇成此采访录,于中国现代数学史之研究或不无小补。

01 陈省身谈布尔巴基学派

图1 田淼(右)采访陈省身(左)时的合影

1936年9月陈省身赴巴黎随埃里·嘉当学习。此间,布尔巴基学派恰在巴黎开设题为“嘉当的数学工作”的讨论班。作为一名普通学生,陈省身参加了这一讨论班。他对这一段经历的回忆及对布尔巴基学派工作的评价是数学史上的珍贵史料。

田淼(以下简称”田”):1936年至1937年间,布尔巴基学派的讨论专题是埃里·嘉当的工作。

陈省身(以下简称”陈”):对的。

田:您是否参加了他们的讨论?

陈:我去了他们的讨论班。

田:那时他们的集会还是在Capaulad咖啡馆?

陈:不,那时是一个正式的讨论班。题目是埃里·嘉当的数学工作。每两个星期聚会一次。是在讲堂里,完全是一种正式的Seminar形式。

田:是否任何人都可以参加呢?

陈:任何人都可以去。

田:他们关于嘉当工作的认识与您对他的工作的认识是不是一致的呢?

陈:差不多一致。因为埃里·嘉当做过很多工作,这些工作不是几次报告就可以讲清楚的,所以整整讲了一年。一年间,每两星期一次,把他的工作分成段,由不同的人来讲。这个工作的笔记后来都出版了。

田:既然是讨论班,应该是所有的与会者都可以发言吧?

陈:是的。

田:那么这个笔记中有没有您的贡献呢?

陈:没有。

田:有的数学史家认为布尔巴基学派反对应用数学,有这个问题吗?后人对这个学派有很多批评,您是如何看待这些批评的呢?

陈:这其实没有。要讲这个问题,首先要了解布尔巴基学派的背景。20世纪初,世界上,尤其是德国兴起了许多新的数学分支,如拓扑学及抽象代数。但当时法国的数学领袖,也就是当年巴黎几个大学的数学教授,他们虽然都是很伟大的数学家,却不太注意当时的数学发展,对于这些新兴的学科多数不接头。法国数学家多半是重分析的,像毕卡 (É. Picard, 1856-1941;笔者注,下同) 、阿达玛 (J. Hadamard,1865~1963) 等等。当然庞加莱(H. Poincare,1854~1912)是很博学的,现代数学的许多分支都起源于他的工作。布尔巴基的成员大多是法国高等师范学校的学生,他们不满于老教授们不顾当时数学进展的教学方式,所以他们决定自己来做,自己讨论7。

以我的意见,后人对于这个学派的批评不一定很合理。因为他们要念数学,要念当时正在发展的数学。同时,他们也认为,当时的数学发展太多了,有的发展不是很可靠,比如有的定理证明不完全。所以,他们想把当时的整个数学重写一遍,而且他们书里的定理都要有严格、准确的证明。这样他们的范围就不能太广,因此他们的工作集中于纯粹数学,而没有顾到应用数学。实际上,他们的工作并没有做完。可是这部书的影响很大,因为它是对近代数学的总结,所以人们都会读它。有许多人不知道它的背景,只读这部书,所以会批评它。诸如它忽略了应用数学等等。实际上,他们不是不想做,只是限于时间、能力,所以只限于当时的纯粹数学。

田:您和许多布尔巴基学派的成员都是朋友,当时您和他们是不是有很多交往呢?

陈:不太多。我和他们的交往多半是在我去美国以后。Claude Chevalley (谢瓦莱,1909~1984;法国数学家) 是普林斯顿的教授,我和他很熟。我和A. Weil认识也是在去美国之后。当时他住得不远,我们的工作比较接近。他喜欢交朋友,我们又谈得来,所以就成了很好的朋友。亨利·嘉当 (H. Cartan,1904~) 是埃里·嘉当的儿子,在巴黎时,我们认识,不过没有很多交往,只是和Ehresmann (C.埃瑞斯曼,法国数学家) 的交往多一点。总之在巴黎的时候,我和布尔巴基成员的来往不多。因为我那时还是一个普通的学生。你要和这些人有些来往,你自己必须也要有一些成就和一定的地位,见了面要有话说。否则,也是浪费他们的时间。后来我和布尔巴基的人,比如Dieudonneundefined(J. 迪厄多内,1906~1992) ,Godementundefined(古德曼) 等等他们都很熟,来往也很多了,因为我做了一些有意义的工作,这样交往起来就容易了。

02 陈省身谈纯粹数学与应用数学

陈省身在微分几何方面的工作对于整个数学的发展都起到了很大的促进作用,同时在理论物理上也有很大应用。关于数学的应用,陈先生如是说:“数学是可以有应用的,这是很奇妙的。这种应用性,最初不能想象,现在非常要紧。许多东西,数学都能跑进去,纯粹数学和应用数学根本是一片,不能划线划在什么地方。”

田:您在1946年发表的文章中给出了陈示性类。吴文俊先生说在各种示性类中您的这个示性类是最基本、最有应用前途的一个[9]。

陈:最有应用的,最简单的。

田:当时您在做的时候有没有考虑到它的应用性呢?

陈:主要是有一个数学的情况,你想要了解它,所以就要设法回答这个情况所引起的一些问题。当时根本就不会考虑它会有多少应用,也无法考虑。

田:您的工作是把实数空间的数学结果推广到了复平面。

陈:是的,主要的是空间的观念改变了,扩大了。最初的几何学是欧几里得几何,后来也有非欧几何,及其它的几何学。在黎曼 (G.F.B.Riemann,1826~1866) 他们的工作之后,有流形的观念。这是一个很困难的概念,因为什么叫做流形,怎样处理流形,怎样解决流形的问题,是这一百多年来重要的和主流的研究课题。刚巧我做的这个问题在这里是一个非常基本的观念,示性类是其中一部分比较具体的贡献。

田:它应该属于数学内部的发展。

陈:是数学的发展,在物理上也有应用。非常奇怪的,整个的示性类内容在物理上有应用,并且是物理上一个很基本的问题。电磁学,是物理上一个很要紧的观念。所有的近代科学都是靠电磁学发展起来的,电磁学的基本方程是麦克斯韦方程,而麦克斯韦方程的数学基础就是纤维丛的观念,其中就用到了我的示性类。实在是巧极了。这么一个简单的数学观念,当然也不是很简单了,其中有一点弯曲,到处都用得到。由于我们对于空间的观念扩大了,所以要对这个扩大的空间有所了解。在这个了解中的一个关键就是我的示性类。因此它重要。有的时候也是时机合适,有的时候就是运气。

田:好像在最近,理论物理和数学的联系越来越紧密,比如说,一些大的数学家,比如说像您,您的理论在理论物理上就很有作用。

陈:陈示性类,尤其是陈-Simons不变式都广有应用。

田:而杨振宁先生的成就对数学也起到了很大作用。

陈:它在微分拓扑方面引导了最重要的发展。

田:从以前的观念来看,数学是一切科学的基础,所以应该是其它专业的科学家来学习数学。但现在,好像数学家也开始重视其它科学的研究,甚至主动关心他们需要什么样的数学。比如像外尔 (H. Weyl)、范·德·瓦尔登 (van der Waerden,1903~1996),他们写过微分方法在理论物理中的应用方面的书和论文,而布尔巴基学派也邀请物理学家去参加他们的聚会,去讲明物理学家需要什么样的数学。那么理论物理在现在数学的发展过程中究竟起到一个什么样的作用?

陈:非常要紧。学问是一个广得不得了的,散得不得了的,可是很奇怪的,有一部分学问加在一起是一个整体。比如说牛顿 (I. Newton,1642~1727),牛顿了解力学的性质,有他的基本定理。那么数学家就要搞这套东西,一个很重要的人是拉格郎日 (J. L. La-grange,1736~1813)。拉格郎日写了一本力学的书,主要内容是关于牛顿的万有引力。这方面最简单的应用是,两个物体在万有引力的作用下,一个绕着另一个转,成一个椭圆。那么物体多了怎么办?在引力作用之下,世界上这么多的物体,会不会有一天垮掉了,碰撞了,或者互相炸掉了等等。于是就要证明世界是稳定的。数学家要证明这样的一个大问题,当然这是很难的,因为物体太多了,非常复杂。麦克斯韦方程之所以重要,是基于电的重要性,电力比普通的力要强得多,所以在近代的文化发展上起了很大的作用。电的基础是麦克斯韦方程,当时是很不得了的成就。法拉第认为麦克斯韦方程可以写成一个方程。而一维纤维的几何表示正是麦克斯韦方程。麦克斯韦方程是一个一维的方程,这个方程写下来只有一个方程,但是它是一个外微分方程。把它展开来,成为一组偏微分方程。其中每个方程都有几何意义,也都有物理意义。当年法拉第的实验证明了麦克斯韦方程,这就相当于把法拉第的实验完全用数学形象了。麦克斯韦方程只是一维空间的,到二维就是杨-Mills方程,所以杨振宁的这个发现是不得了的。现在国内大家还不很了解,因为他的方程要比麦克斯韦方程复杂得多。我们搞的纤维丛方程、麦克斯韦方程、杨-Mills方程,这种数学的方程可以变成物理现象,在物理实验中看得出来的。不但看得出来,连数量都可以对。这实在是很有意思的。数学和物理加在一起的发展是不得了的。其中一个很重要的情况就是要把数学的观念量子化。因为是做到更小的东西的时候,它的力量就更大,所以这个作用就大得很。这也带动了数学的发展。

田:这个方向是有了物理现象去找它的数学根据呢,还是数学家主动地去找自己数学方程的物理意义呢?

陈:科学上最伟大的发现都不是有计划的。现在大家写研究计划,这些计划的对象都不是第一流的研究工作。

陈:北京的九所请我做了个报告,我也许要把它写下来,这个演讲题目是几何和物理。最简单的,牛顿的方程F=ma,你把m写到这边来,F除以m等于a,F、m是力和质量,是物理,右边的是加速度,是几何。物理等于几何。

田:我最早学加速度的概念还是从物理里学的。但是您现在说它是一个几何概念。您是从什么角度来说这个问题的呢?

陈:这是二阶微分的概念,在几何上叫做曲率。

陈:爱因斯坦方程也是一样,爱因斯坦说我们的世界、宇宙是一个四维空间,四维空间有一个ricci曲率等于stress tenser (应力张量),这是爱因斯坦方程。Ricci曲率是几何,而stress tenser 是物理。麦克斯韦方程也是一样。我要把它写下来,也是一样的。一个几何的量等于物理的量。

田:那么关于数学和应用数学,您是怎么看的?

陈:数学是可以有应用的,这是很奇妙的。这种应用性,最初不能想象,现在非常要紧。许多东西,数学都能跑进去,纯粹数学和应用数学根本是一片,不能划线划在什么地方。

田:是不是可以说,真正一流的,也就是最出色的数学成果也许会成为一种最出色的应用数学,但实际上在其研究的过程中往往并不会考虑到应用的问题。如果只是为了应用去做一个问题,也许它并不具有远大的应用前景。

陈:这当然。这种问题是很微妙的。比如说,我做的陈示性类的工作是一项纯粹数学工作。最近,陈永川告诉我说,“陈-西蒙斯”的名字,在SCI.的索引上,光标题里引用的,而不是只在文章里引到的,就有一千多次。应用数学哪里有这么重要的贡献?没有的

03 陈省身与中国数学

陈省身于1937年归国,先后在长沙临时大学、西南联合大学执教。1946~1948年12月,受姜立夫先生的推荐和委托,他任中央研究院数学所代理所长。这期间他除了自己做了很多研究工作以外,还为我国培养了一些出色的数学人才。

田:在西南联大期间,您主要是讲解基础性知识呢,还是比较高深的知识?

陈:我不大分的。

田:当时的学生能够接受吗?

陈:西南联大有一个好处,我们有很好的学生。

田:也就是说总有好学生能够跟上您的课程。那么差的学生呢?是不是就去掉了?

陈:他们也学了一些东西[8]。

田:您对您在西南联大培养的学生有什么样的评价?

陈:王宪忠,很好的数学家,严志达是院士,吴光磊,后来在北大。我比较喜欢私人的交往,所以和学生们的关系都很亲密,常常来往。不过我不喜欢有些官方的东西。比如说中央研究院成立数学所我们不开会,没有挂牌子,也没请几个要人之类的来参加讲几句话,我不搞这一套。我们还是做同样的事情[10]。

田:清华复校以后,您是否和清华大学脱离了关系?

陈:不是,而且在1947年春天的第二个学期我还在清华上了一个学期的课,还是清华的教授。那时在复原的时候,他们一度要我做代理系主任。因为当时杨武之是系主任,他在昆明没有回北京,所以他们叫我做代理系主任。我没做,因为我那时候也没有回北京。

田:1946年,您受姜立夫先生之托任中央研究院数学研究所的代所长,当时您对中国数学的发展,特别是这个研究所未来的方向是不是有一些设想?

陈:希尔伯特 (D. Hilbert,1862~1943;德国数学家) 说过,数学是大数学家的工作。我也认为,研究数学最重要的是要有好的数学家,所以最主要的是找人,培养人。人们总要讲研究方向、教育计划,这个计划最没有道理。计划有什么用呢?要做,要深入地做下去,最重要的是要有人。最近,周光召院长 (时任科协主席) 也在说中国科学的发展需要人。我当时只是想替中国培养人才。所以我找了一群年青人到数学所来。当然我们要有工作做,所以就搞拓扑,选了这么个题目。

田:您在西南联大和中央研究院数学所好像主要是致力于培养拓扑和抽象代数方面的人才。

陈:各方面都有。实际上我对数学方面的兴趣是非常广的。表面上讲我学几何,不过几何需要分析,需要拓扑等等。我对于数学各方面都有兴趣,只要需要的时候我就会看一看,懂一点。

田:吴文俊先生说他只跟您学了一年就开始在拓扑方面出成果了。

陈:那是件很不得了的事情。

田:吴先生现在也是大数学家[11]。

陈:是的,很大。吴文俊在一年后不光开始做工作,他的论文发表在Ann. of Math.上,这是全世界最要紧的、水平最高的数学杂志。他的问题是当时的拓扑学家惠特尼 (H.Whitney) 认为非常难的问题。惠特尼也是我的朋友。他当时关于这个定理的证明简直是一本书,吴文俊十几页就证出来了[9],很不得了,很重要的工作。

田:当时您开拓扑课应该是在为这些青年研究人员打基础?

陈:当然。

田:那么后来您为什么在一年之后停止了,而没有开新的课?

陈:后来么,当时的政府垮掉了。结果我到美国去了,所以没有什么选择的问题。

田:中央研究院的数学所可以说是您一手创办的,您能否谈一下它对后来中国数学发展的影响?

陈:我们有一大群很好的年青人,数学学生。他们在那里念书,后来他们很多人都是很成功的。最有名的,比如说在国内的,有吴文俊,有廖山涛,国外有陈国才。陈国才的工作是很好的,在国际的水平都是非常好的。周毓麟,他现在在九所,孙以丰等等,十几个人[10]。

田:国内对陈国才的介绍很少。

陈:他是个不得了的人。他不只是在国内没有太大的名气,在国外名气也不很大。现在他死了,人们才开始注意他的工作。现在巴黎等等地方都在讲他的工作。

田:您认为从数学研究的角度上来讲,数学研究所和大学数学系比起来有一些什么样的优势?

陈:我想很有优势。如果一个大学毕业生到大学去做助教,他需要教书,因此花在念书上的时间就会少一点。在数学研究所他可以念比较深的数学,用在数学上的时间多一些,并且也比较有指导。

田:也就是可以有大的数学家做指导。

陈:是的。

田:您在发现一个人的数学才能方面很有特长。比如说周炜良先生,您认为他有很强的能力,而他确实是非常出色。还有,比如吴文俊先生,您只和他谈了几次话就决定吸收他入中研院数学所,您是不是很快就发现吴先生的数学才能。

陈:是的。我想主要是看他的反应,看他反应快不快。比方说学一门新课,你拿本教科书看看,一下子就懂了,那么你的反应就快了。你快了,你就吸收得多,就有可能可以做一些东西,可以有所贡献,而太慢了就跟不上了。我看一个人的能力就看他的反应,你说了一个内容,如果他只能听或者只能记,这就没有反应出来。我想对于一个人,你是不是应该搞数学,是不是应该拿数学作为终生的职业,主要的是你的数学才能好不好。哈代说,一个决定性的因素是你是不是比老师好。如果在上课时,你对课程的了解不亚于你的老师,那你就可以念数学。如果往往他讲了很多内容,你都不大清楚,还要回去再看,这就差了。我想,是否该学数学,还是要看你的数学本领如何。但你如何判定自己的数学才能,究竟是不好,是中等,还是在什么位置,要有你自己的一个标准。

田:您有没有这样的学生,在他学到一半时,您发现他没有数学才能?

陈:当然有。

田:这时您怎么办呢?是不是劝他放弃数学?

陈:他当然有别的才能可以发展,天无弃材!

田:您在国内时,不仅自己做研究,培养学生,还对其他数学家有很大影响。据周炜良先生说,是您劝他重回数学研究的。

陈:不可以完全这么说。实际上,虽然我们是好朋友,但我也不能劝。因为从他的未来来考虑,究竟是不是做数学好,当时并不明显。他回国后,在中央大学做了一年教授,薪水相当高,过得可以。后来中央大学搬迁,他当时家在上海,所以他就去上海了。那时是战争的时期,生活也很困难,不稳定。等到战争结束后,他开始做生意,赚了些钱。所以那时他正处在一个十字路口,究竟该如何走,我不敢说,是他自己的决定。当然,当时他自己也不很清楚,究竟是该继续做生意呢,还是回到数学。我想,如果他要继续做生意,他也会是成功的,他是一个很能干的人。所以我也不能劝他。虽然他后来的文章里很感谢我对于他的影响。当时,我的立场就是,他如果决定要做数学,我可以给他帮忙,我可以介绍他和数学家来往以便获取相关的资料。因为我认识很多数学家,我是一个跟人来往很多的数学家,不是关了门念书的那种人,所以这方面我可以帮他忙。不过是不是回到数学研究中来,是他的决定,我不应该影响他。他重回数学研究之后很成功,做了好几项要紧的工作。

田:周先生说对他做决定起到很大作用的是您给他提供的Zariski(O.扎里斯基,1899~1986)的文章[11]。

陈:对。因为我有这些单印本。Zariski我也认识,他的有些单印本我也带回来了,我交给周炜良,他念了这些文章[12]。

田:您回国后,经常提到抽象代数和拓扑学是现代数学研究的基础,这在当时的中国数学界是否有共识?

陈:不敢说有。当权者喜欢讲应用数学,虽然他们实际上并不知道应用数学是什么。

田:除了自己做研究和培养学生之外,您还发表了一些科普性质的文章,如您在1947年第3期《科学》上就发表过一篇《什么是拓扑学》,后面还列了一些入门书籍。您对科普工作是怎么看的?您觉得大科学家是不是也该做一些科普工作?

陈:科普自然是一门大学问。人人都该对科学有兴趣,惊叹它的发展。每个科学家都有责任把他的工作解释给朋友。

田:您在美国还培养了一些中国学生,如廖山涛、丘成桐等等,您可否谈一下他们的情况?

陈:都是一流的数学家。

田:除廖山涛以外,其他学生是否也有回国的呢?

陈:有的,暂不举名。他们都有相当的水平。

田:您是不是也劝他们回国呢?

陈:是的。比如说陈永川就很难得。他当年在美国毕业的时候是第一名,是很容易在美国找到工作的,但他决定回来。

田:您认为近来影响中国数学发展的最大因素是什么?

陈:我想最主要的因素是待遇太差。中国有不少很好的数学家长期在国外。并不是每一个人都能成为大数学家。中国是一个很大的民族,但他能够产生的数学家有限,结果很大一部分给出口了,他自己就少了。我想现在政府慢慢加一点力量,支持得多一些,情况可以改善一些。

田:您捐出三分之一的财产来创立“陈省身基金”,是不是就是为了从这方面为中国数学做些工作?

陈:我有两个孩子,现在我把南开数学所作为第三个孩子。我多年积蓄,存了一些钱,对我已经无用了。

田:您对南开数学所采取什么样的管理模式?

陈:我不管的。我来了之后,有一些活动。比如说,我们有津京几何工作营,在99年10月份开过一次,2000年3月6号还要开,规模比较大,很多人都要来。下个星期一、二 (2000年2月22、23日),萧荫堂来讲座。他可能是当今世界搞复变函数最出色的数学家。这样搞一些活动,慢慢来。同时,我们还在搞试点班,我们的试点班有很好的学生,我要训练他们。这些学生都是本科生,我希望每年能培养四、五个很好的学生。

田:这些学生能够跟得上您讲的课程吗?

陈:一部分好的学生可以跟得上。

田:南开数学所的人员是固定的吗?

陈:有固定的人员。不过我们的人员很少。他们都很出色,如果在国外,都可以在最好的大学做教授。他们长期在南开,不像其它学校请的专家,只是短期讲学,那样不能起到太大的作用。当然,我也鼓励他们出去开会,交流,必须要保持和国外的联系。以后我还要请一些人,要把这里建成一个国内的数学基地。

田:这就是您对南开数学所未来的期望?

陈:希望有不少人从南开得益。我不喜欢讲空话。

田:您在谈到要将中国建成21世纪的数学大国这个问题时,您的主要依据是什么?

陈:从物质上来说,研究数学不需要太多的投入,有了传真,可以将我们和全世界联系起来,能够拿到必要的材料。另外,从历史上可以看出,中国人的数学才能是不容怀疑的。1900年时,我们中国的现代数学还没有起步,现在,全世界的华人中出了很多重要的数学家。一百年以后,中国的数学应该是很像样的了。

2000年1月13日,陈省身先生的夫人郑士宁女士不幸去世。1939年7月陈省身与郑女士在昆明结婚。1999年12月28日,笔者第一次采访陈先生,做了两个多小时的谈话。陈夫人特别派人提醒陈先生注意时间。当时,陈先生说:“现在我的一切都由我太太安排,她担心我的身体”。语音犹在,而陈夫人竟已作古。2000年2月19日,陈先生说:“我们结婚60年,这60年间,发生了很多事情”。这简单的话语中所包含的对陈夫人的深情与思念,令笔者一时语塞。

如今,89岁高龄的陈省身先生仍然继续其数学研究,并为21世纪将中国建设为世界数学强国的目标而辛勤劳作。现谨以此文表达我对陈夫人的深切哀悼及对陈先生的无限敬仰。

致 谢 郭书春研究员与袁向东研究员对本人的采访给予了很多具体的指导和建设性的意见,张洪光教授提供了有关陈省身先生的文章等资料,艾素珍女士也提供了很多宝贵意见。在此谨致谢意。

作者简介:田淼 (1967一),天津人,中国科学院自然科学史研究所研究员。

注释

1、陈省身在其《学算四十年》(陈省身文选.北京:科学出版社,1991.26~36)、《学算六十年》(陈省身文选.北京:科学出版社,1991.37~47)、《我的科学生涯与著作梗概》(陈省身文选.北京:科学出版社,1999.59~76)等文章中均称其生于1911年10月26日。后经张洪光考证(陈省身——20世纪伟大的几何学家.科学巨星——世界著名科学家评传(I).西安:陕西人民出版社,1995)证明其生于1911年10月28日。陈省身在接受本人采访时证实了张洪光的说法,并指出,由于阴阳历日期换算之误造成了前一日期的不准确。本文采用张说。

2、姜立夫,专攻几何学,是现代数学在中国最早而又最富成效的一位播种人。详见:吴大任.姜立夫.中国现代数学家传·第一卷.南京:江苏教育出版社,1994.17~34。陈省身曾随姜氏学习复变函数、高等代数、微分几何、非欧几何等课程。

3、孙光远,专攻射影微分几何,是我国研究微分几何与数理逻辑的先行者。详见:钟瑚锦,孙钟秀.孙光远.中国现代数学家传·第二卷.南京:江苏教育出版社,1995.70~75。

4、由于清华大学推迟一年办研究院,陈省身与吴大任于1931年开始其研究生学习,1931-1932年间,陈省身任清华大学数学系助教。吴大任因赴南开大学任助教,未能完成研究生课程。在采访过程中,陈先生指出:“那时是中国最初办研究院,我想我是最早的。”

5、2000年1月3日,陈省身在接受笔者采访时说:“我最好的工作是在那儿(普林斯顿)做的。”即是指此两项工作。

6、廖山涛(1920~),1938~1942年间在西南联合大学学习,50年代留学芝加哥大学研究生院,在陈省身的指导下完成博士论文《关于纤维丛障碍的理论》,并获得博士学位。1956年回国,任教于北京大学。他在代数拓扑及微分动力系统的研究方面有出色成就。由于在微分动力系统方面的成就,1982年和1987年先后获得国家自然科学奖二等奖和一等奖。1986年,又获得第三世界科学院首次颁发的数学奖。详见:丁同仁.廖山涛.中国现代科学家传记·第二集.北京:科学出版社,1997.112~119。

7、陈省身指出:“法国高等师范学校的学生非常出色。他们经过严格的筛选,并由政府供给他们的生活与学习,所以都很优秀。”

8、陈省身在《联大六年(1937-1943》(陈省身文选.北京:科学出版社,1991.12~13)中回忆,“联大数学系主任先后由江泽涵、杨武之先生担任,三校联合,教员不缺,所以我有机会开高深的课,如‘李群’,‘圆球几何学’,‘外微分方程’等。我也曾同华罗庚先生、王竹溪先生合开‘李群’讨论班”。

9、1948年,吴文俊在普林斯顿《数学年刊》第49卷第2期上发表了论文On the Products of Sphere Bundles andthe Duality Theorem Modulo Two,大大简化了惠特尼(H. Whitney)对其示性类的一个重要的对偶定理的证明。陈省身对此十分欣赏,该文就是由陈推荐发表于《数学年刊》上的。见文献[10]。吴文俊回忆这一工作时称:“我在国外访问期间,曾与国际友人谈起个人的学术经历。我说起我与陈师本不相识,只是在中央研究院数学研究所待了一年,从陈师学习代数拓扑,从此走上了拓扑的研究道路。闻者大为惊异,拓扑号称难学,一年就在拓扑上做出研究成果,认为不可思议,因而见人就说此事。其实这并不可怪,这正好说明陈师善于提携后进,指导有方所致。如此而已。”[9]

10、陈省身在其(中央研究院三年)(陈省身文选.北京:科学出版社,1991.16~19)一文中对于中央研究院数学研究所初建的情况及其中的研究人员做了较为详细的介绍。最早在我国开设拓扑课程的江泽涵先生对陈省身此一工作的评价为:“对于使拓扑在国内生根,陈的这三年工作已经确实作出了空前的贡献。”

11、周炜良曾如此描述陈省身对其重回数学研究的影响:“在战后中国的那种条件下,陈意识到中国数学家最迫切需要的是他们各自研究领域的最新文献。为此陈收集了大量的预印本,其中不仅有他自己研究领域里的数学家的,也有相关领域的数学家的。对我来说,我很高兴在他收集的预印本中发现Oscar Zariski的大多数最新论文。……陈也对我说起Andre Weil的重要工作,……那时我很清楚,如果我想重新研究数学,首要任务是研读陈很友好地借给我的Zariski的论文。陈还建议我到Princeton的高等研究院去待一年,以便了解当代数学的主流。……我觉得,尽管我损失了过去十年,但我重新研究数学还不是太迟。实际上,陈甚至给Lefschetz写了一封信,建议他邀请我访问Princeton。”“很显然我得做一个重要抉择,或许这是我一生中最关键的选择,是否离开生意场而重返数学界。毕竟我已经35岁了,我获得博士学位已经是十年前的事了,而且自那以后我几乎没有接触过数学。看起来我已经不大可能做一个数学家了,这种处境使我如此沮丧以至于我打算放弃数学。但是,与陈的谈话改变了我的想法,使我又看到了继续研究数学的希望。”[12]

参考文献

[1] 陈省身.学算六十年[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.37-47.

[2] 陈省身.我同布拉施克、嘉当、韦尔三位大师的关系[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.20-22.

[3] A.韦依.我的朋友——几何学家陈省身[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.XI-XVI.

[4]陈省身.中央研究院三年[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.16-19.

[5]吴文俊.陈省身[A].中国大百科全书·数学卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,1988.80.

[6] P.A.格列菲斯.对于陈省身数学贡献的一些感想[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.

[7]张洪光.陈省身——20世纪伟大的几何学家[A].科学巨星——世界著名科学家评传(1)[M].西安:陕西人民教育出版社,1995.1-71.

[8] 张洪光.陈省身[A].南开人物志·第一辑[M].天津:南开大学出版社,1999.213-223.

[9]吴文俊.序:中央研究院数学研究所一年的回忆[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.V-X.

[10]陈省身.联大六年(1937—1943)[A].陈省身文选[M].北京:科学出版社,1991.12-13.

[11] 胡作玄.吴文俊[A].中国现代科学家传记·第二集[M].北京:科学出版社,1997.94-95.

[12] 周炜良.陈省身:朋友和数学家——写于他八十岁生日之际[J].潘建中译.数学译林,1998,(2):127.

(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)

[责编:tdsr]

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

tdsrwz@163.com